Littérature

Peinture

- Maurice Asselin

- Anselmo Bucci

- Maurice Chabas

- Marcel Fournier

- Fernand Jobert

- Emile Jourdan

- Moïse Kisling

- Constantin Kousnetzoff

- Clémence Molliet

- Henry Moret

- Etienne Noel

- Jean Pégot-Ogier

- Ludovic-Rodo Pissarro

- V.-J. Roux-Champion

- Alberto Carlos de Souza Pinto

- Julio José de Souza Pinto

- Jacques Vaillant

- Kanaé Yamamoto

Divers

Vie artistique à Moëlan

1882-1970

Laurence Penven (mars 2018)

Naissance : 26 février 1882 à Péronne (Somme)

Naissance : 26 février 1882 à Péronne (Somme)

Décès : 27 juin 1970 à Saint-Cyr-sur-Morin (Seine-et-Marne)

Ecrivain, essayiste, poète

Membre de l’Académie Goncourt (1950)

« C’est Asselin qui me fit connaître la Bretagne » Pierre Mac Orlan

Pierre Dumarchey, alias Pierre Mac Orlan, vit à Montmartre depuis 1899, où, après quelques années de misère, il fréquente le cabaret « Le Lapin Agile » et se lie alors d’amitié avec une bande de joyeux drilles, écrivains et peintres dont il ne se coupera jamais. Les artistes se retrouvent en villégiature, soit à Saint-Cyr-sur-Morin, soit en Bretagne.

C’est donc pour retrouver ses amis parisiens qui fréquentaient déjà la Bretagne depuis quelques années qu’il arrive à Brigneau, à l’auberge de la Mère Bacon, durant l’été 1910.

"En 1910, je devais vivre dans un décor qui gardait fraîches les traces de la vie quotidienne de Gauguin à Pont-Aven. A Brigneau-en-Moëlan, tout à côté de Pont-Aven, il existait, à l'entrée de la jetée qu'elle dominait, une petite auberge de pêcheurs. Elle était posée sur le roc comme une carcasse de tourteau, entre les tonneaux de boëtte et les détritus de crustacés dont se régalait le goret qui, sous le vent, sentait le poisson putréfié à cent mètres. Dans cette auberge vivaient les peintres Maurice Asselin et Jacques Vaillant, Ricardo Florès et Jourdan. »

In Le Mémorial du petit jour, 1955

Ainsi, pendant quatre étés, Mac Orlan séjourne à Brigneau. D’autres amis l’accompagnent ou viennent lui rendre visite, parmi lesquels : Roland Dorgelès, Francis Carco, Maurice Sauvayre, Ludovic Rodo-Pissaro… La population locale, composée de pêcheurs et d’ouvrières d’usine, observe, de loin. Leur quotidien est bien différent.

23 septembre 1913 (Comoedia)

Les humoristes aux champs

[...] Et pourtant à force d'en voir ces Bretons doivent habitués aux peintres, mais ils neconnaissaientguère encore les humoristes. Cependant la  conquête de l'Armor par l'humour est commencée : Brigneau-les-Mouelan est un pays conquis : Pierre Mac Orlan et sa femme, aidés de Bour dit Canard, et des peintres Jacques Vaillant et Asselin, défendent leur conquête et apprennent aux indigènes ce qu'est la gaieté humoristique.

conquête de l'Armor par l'humour est commencée : Brigneau-les-Mouelan est un pays conquis : Pierre Mac Orlan et sa femme, aidés de Bour dit Canard, et des peintres Jacques Vaillant et Asselin, défendent leur conquête et apprennent aux indigènes ce qu'est la gaieté humoristique.

Pierre Mac-Orlan quand il ne travaille pas au roman qu'il a en train et qu'i publiera sans doute cet hiver, joue du clairon. Il y est d'une jolie force, ses joues se gonflent encore plus qu'à l'ordinaire, il devient rouge cramoisi et le village tout entier retentit des éclats de la marche de Sidi Brahim ou du refrain de la Légion étrangère, ou bien il chante des chansons de route pour faire naître l'héroïsme au coeur des jeunes Bretons. Ils ont conquis le village et ne veulent pas le laisser envahir par les intrus. Que les voyageurs égarés dans ces parages se méfient. Un jour un brave homme qui avait l'intention de faire monter un casino dans ces parages arriva à Brigneau ; on lui fit une réception inoubliable, les peintres et les humoristes prévenus de son arrivée avaient tous revêtu des costumes de guat-z'arts ; le malheureux crut peut-être que c'était la coutume du pays, mas le fait est qu'il s'enfuit pour ne plus revenir.

Pierre Mac Orlan par Maurice Asselin (lithographie)

Le même journal, toujours à propos des « humoristes », rapporte, le 22 octobre 1922 :

Le nouveau vétérinaire.

Sur la route poudreuse qui mène de Brigneau à Moëlan, en plein Finistère, l’humoriste Pierre Mac Orlan promenait son air grave et sa barbe en collier, lorsqu’à l’entrée d’un village un homme en blouse s’élança vers lui :

- Ah ! lui dit-il, l’air mécontent, vous v’là tout de même. Cela fait deux heures qu’on vous attend. Venez vite, elle ne va pas du tout.

Sans chercher à comprendre, l’écrivain suivit le Breton qui le conduisit à sa ferme et le mena à l’étable où une vache au ventre gonflé meuglait.

- Voilà dit le fermier, quand j’ai vu qu’elle enflait, je lui ai fait prendre une bonne rasade d’alcali.

- Ce n’est pas une mauvaise idée, répondit poliment M.Mac Orlan qui n’avait aucune raison de contrarier ce brave homme.

- Sûrement reprit l’autre, elle a dû manger du fourrage mouillé.

- C’est probable, approuva l’humoriste.

- Eh bien, que faut-il lui donner ? fit le Breton, qui s’énervait.

- Est-ce que je sais, moi ! répondit alors M. Mac Orlan, l’air indigné. Ai-je une tête à soigner les vaches ? Vous avez une certaine astuce d’arrêter les gens sur la route pour leur faire soigner vos bestiaux !

- Comment, vous n’êtes pas le nouveau vétérinaire ?

- Le vétérinaire, fit l’humoriste en haussant les épaules…Vous êtes fou…Je suis le nouveau lieutenant de gendarmerie.

Et, bourrant sa pipe, il s’éloigna.

Pierre Mac Orlan partage de temps à autre ses journées avec quelques habitants de Brigneau, comme le jour de ce départ en mer sur le bateau de Louis Bacon, l’aubergiste, en compagnie d’Emile Jourdan :

« Ces hommes de la mer nous incitèrent à monter dans un bateau nommé « Philippe », portant un foc, une trinquette et un(e) flèche en haut de la grand voile. Quand nous vîmes ce sacré « Philippe » dans le port de Brigneau, bien à plat sur l'eau plissée, il nous parut confortable et digne de nous conduire jusqu'à Groix, le temps de fumer cinq pipes. Aussi nous n'hésitâmes point, Emile et moi, à confier notre santé à P'tit Louis, le patron, qui nous jura entre deux parties de manille que cette promenade au large nous enduirait littéralement d'agrément et de béatitude.

Je me souviendrai jusqu'à la mort de ce départ. Emile était vêtu d'un costume de chasse en toile rouge qui lui donnait les apparences d'un Colonel de cavalerie tombé dans le malheur, et moi j'étais habillé comme un vrai Jésus de plage mondaine. Bref, mes amis, nous hissâmes tout ce que nous avions de toile, et voilà le Philippe qui sort du port, double la jetée et semble en toute sincérité, vouloir se diriger vers l'île de Groix, légèrement indiquée à l'horizon. » Les bourreurs de crâne. En mer. A Maurice Asselin » Terre de brume, Dinan, 2008.

Le retour fut, paraît-il, un peu moins enthousiaste, à cause d’une soudaine fatigue, qui fit assez rapidement changer de cap et abandonner le projet…

Il s’agit là de sorties d’agrément de parisien en villégiature. Les personnages, dans Le Chant de l’équipage, sont des relations estivales. Ce sont essentiellement les aubergistes (auberge Bacon, café Creis c’hoat) chez qui on va se faire ouvrir quelques huîtres, commander du vin blanc de Nantes, boire un verre de tafia, ou jouer aux cartes avec quelques pêcheurs.

Il s’agit là de sorties d’agrément de parisien en villégiature. Les personnages, dans Le Chant de l’équipage, sont des relations estivales. Ce sont essentiellement les aubergistes (auberge Bacon, café Creis c’hoat) chez qui on va se faire ouvrir quelques huîtres, commander du vin blanc de Nantes, boire un verre de tafia, ou jouer aux cartes avec quelques pêcheurs.

Illustration de Gus Bofa pour Le Chant de l’équipage

L’été, c’est pourtant la période où la pêche à la sardine bat son plein, et où les usines fonctionnent sans discontinuer. A Brigneau, les journées sont rythmées par les allées et venues des ouvrières d’usine en sabots et le débarquement du poisson sur les quais. Pierre Mac Orlan n’aborde pas ce sujet. Son personnage principal rencontre presque par hasard « des petites filles en coiffe, habillées comme des femmes », et qui cessent de chanter en l’apercevant. Et c’est encore pendant un jour de fête et non pas au travail, qu‘elles sont mises en scène : « Rrr roua roua ! aboya Boutron, qui, entre plusieurs dons naturels, possédait celui d’imiter le fox-terrier. C’était un de ses succès à chaque pardon, de Lenriotte à Moelan. Il se chargeait à lui seul de poser des questions et de donner la réponse à tous les chiens du pays pour la plus grande joie des filles de la sardinerie que cet excès de rigolade faisait tomber en mollesse. » Le Chant de l’équipage

Une autre relation de Pierre Mac Orlan à Brigneau est le directeur de la sardinerie, Fernand Jacquet, grand amateur de peinture.

Une autre relation de Pierre Mac Orlan à Brigneau est le directeur de la sardinerie, Fernand Jacquet, grand amateur de peinture.

Toutefois Pierre Mac Orlan, par souci d’exactitude, décrit dans le détail la pension « Ploedac » ; il introduit des éléments précis dans son décor (mouettes, sémaphore, lande, tas de goémon) et emprunte des termes propres au vocabulaire des marins-pêcheurs pour décrire les bateaux (« moto-godille », « flèche », « tapecul »…) , n’hésitant pas aussi à émailler son texte de quelques expressions en breton.

Le "Chant de l'équipage" - Texte intégral

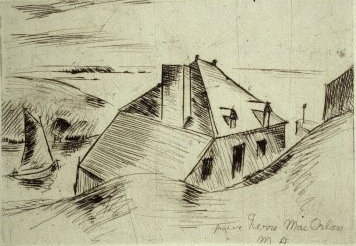

Dessin de Maurice Asselin, pour Pierre Mac Orlan

Pierre Mac Orlan séjourne aussi parfois à Kerfany, à l’hôtel tenu par Marie Lepage où il rencontre encore Asselin, Jourdan, Vaillant, Curnonsky et Fernand Jobert qui vient en voisin depuis le port de Belon.

Il vit ainsi, au milieu d’une colonie d’artistes, jusqu’à ce que la mobilisation générale de l’été 1914 vienne le surprendre.

« C’est à Brigneau en Moëlan, dans le Finistère, que je fus surpris par la mobilisation. Nous étions là quelques amis, des peintres pour la plupart et personne ne pensait que les évènements se précipiteraient ainsi… Nous fûmes tous pendant huit jours séparés du monde, cependant que la fièvre grandissait, nous poussant à faire quatre ou cinq fois par jour le dur trajet de Brigneau à Moëlan, pour surprendre au télégraphe quelques renseignements, venus de Concarneau ou de Quimperlé. » Les Poissons morts, Payot, 1917

Après la guerre, et jusque dans les années 1950-1960, Pierre Mac Orlan revient régulièrement à Moëlan au restaurant de Malachappe, deuxième établissement de Madame Bacon, tenu à partir de 1931 par sa nièce, Elisa. Cette dernière entretiendra une correspondance plusieurs années avec Pierre Mac Orlan allant même lui rendre visite à Saint-Cyr-sur-Morin.

Sources :

Collectif, Promenades-découverte en vallée du Petit Morin, éditions Terroirs, 2011.

Laot Sophie, La construction des romans de Pierre Mac Orlan dans le décor breton, mémoire de master 1, UBO, Brest, 2006 .

Mac Orlan Pierre, Les Poissons morts, Payot, 1917.

Mac Orlan Pierre, Le Chant de l’équipage, L’Edition française illustrée, Paris, 1918.

Mac Orlan Pierre, Montmartre – Mémoires, Arcadia Editions, 2003.

Témoignage d’Arnaud Le Serrec.